みなさん、こんにちは。

今日のイベント業界アカデミーは、音響について。

本来であれば、しっかりとした知識を持ってお話しするところなのですが、専門知識がなさ過ぎて、サワリだけになります。

と、言いますのも、音響会社で働いたことがないからです。そのため、今日は「制作会社から見た音響」という視点になります。ご了承ください。。。

もし間違いがありましたら、ご指摘ください。今後、本職の方の意見も取り入れつつ、業界紹介をしていきたいと思いますので、まずはサワリだけを読みつつ、雰囲気をつかんでいただければと思います。

俗に「PAさん」と呼ばれますが、「PA=Public Address」の略です。「Address」には「演説」という意味があります。つまり「公衆演説」なんですね。

ヒトラーが演説をする際に、拡声装置を使ったことから来ているという説があります。まぁ、単純に言えば、マイク+スピーカーということになりますが、これがまた奥深い。

音は全く目に見えないものです。それをどう”うまく”伝えていくのかという技術が、音響さんの本質です。

音→マイク→ミキサー→アンプ→スピーカー→来場者 という流れの中で、良い音を伝えるためにマイクからスピーカーまでのエリアを担当します。

音は空気の振動ですが、その振動をそのまま伝えることは出来ません。

音を電気信号に変換してスピーカーで音に戻していることになります。

ダイナミックマイク、コンデンサマイクなどの種類があり、それぞれに良さがありますが、イベントでよく見るのはダイナミックマイクです。

SHURE(シュアー)というメーカーのSM58(通称ゴッパー)が良く使われています。そもそも、マイクメーカーは何十社もあり、有名なところがシュアーやオーディオテクニカ、そしてゼンハイザーなどですね。

もう、なんだそれ?という声も聞こえそうですが、まだ入力の段階ですよ。

メーカーにより特性があり、どのような状況で使われるのか、音響さんはそれを考えてマイクを選びます。イベントではさほど本質的なものはないのですが、やはり音楽業界になると一気に深みに潜ります。

マイクは1本1万円程度の物から30~40万円というマイクまでピンキリです。

ノイズが出る出ない、どの周波数帯が拾いやすい、柔らかい・固い、指向性の違い・・・

などなど、本当にチョイスするということですら、素人には出来ません。

なので、素人としてこれは絶対に覚えておきましょう!

“マイクを叩くな!!” です。

スイッチが入っているかどうかを確認するのに、マイクをポンポン叩く人がいます。

本当に困ります。絶対にやめましょう!!

スイッチが入ってるかどうかは、声を出して確認してください。

マイクは空気の振動を電気信号に変える装置が中に入っています。

空気の微妙な振動を受け取る装置は本当に繊細です。小声ですら受け止めるその振動装置は、声を受け止めるための装置であって、振動と共に爆音を出す「ポンポン」はマイクにとって大声よりもさらにはるかデカイ衝撃です。

大事なことは二度言います。

“マイクは叩くな!!”

さて、マイクの次はアンプに入るところなのですが、その前にマイクとアンプをつなぐケーブルがあります。

ケーブル?大事なの?となる若手もいるかもしれませんが、“大事です!”

寿司屋が包丁にこだわるのは当然ですが、砥石にもこだわるのと同様です。

こちらもメーカーが色々あります。オーディオテクニカ、カナレ、ベルデンなどがあります。一般的には「XLRケーブル」、または「キャノンケーブル」と呼ばれるケーブルが使われることが多いですね。

「XLR」という呼び名が一般的です。キャノンというのは、アメリカの「キャノン社」という会社が開発したからです。「宅配便・宅急便」と同じ感じですね。ちなみに「キャノン」はカメラ屋さんではありません。別会社です。

カメラはキャ↑ノン、ケーブルはキャ↓ノンですね、そーいえば。

このケーブル類も数千円~数十万円というピンキリになっています。ホント素人には差が分かりませんが。。。なので、素人として、これは絶対に覚えておきましょう!

“ケーブルを踏むな!!”です。

また、マイクと同じようなことですが、歩く時にケーブルをガツガツ踏む人がいます。

本当にやめてください。そして、物をケーブルの上に乗せないでください。

ケーブルはゴムで巻かれているため、多少の衝撃は吸収しますが、ゴムで巻かれているからこそ、どこが断線しているのか分からないんです。

そのため、電気信号が来ないとなると、どこが原因なのか探さなければなりません。

大事なことは二度言います。

“ケーブルは踏むな!!”

アンプは、「増幅する」という意味の“amplifier”から来ています。

音の電気信号を大きくする役割があります。アンプという物は一般的に持っている人がいないので、一番分かりにくいものかもしれませんね。

マイクの項目でお話ししましたが、声の振動は非常に小さなものです。

その振動を電気信号に変えるのですが、やはり小さな電気信号です。

それを大きな電気信号に変えてあげる必要性があります。

もちろん、「それだけかいっ!」となりそうですが、基本的なことはそれだけです。しかし、それがないとスピーカーから大きく出力することが出来ません。

そのため、どのような構成であっても必要なんですね。

イベント現場ではよく見る「簡易式ワイヤレスマイク」

みなさんも見たことあると思いますが、もちろん、これにもアンプが内臓されています。というよりも、製品名が「ワイヤレスアンプ」なんですね。

「簡易PA」とか「ワイヤレスマイクセット」などと呼ばれることもあります。

もう説明もいらないでしょう。音を出すスピーカーです。

これは、現場で見る1番小さな「BOSE 101」

テープカットや、50名程度のセミナーなどでは、非常にコンパクトでお馴染みですよね。

こちらは「BOSE 802」これもよく見ます。

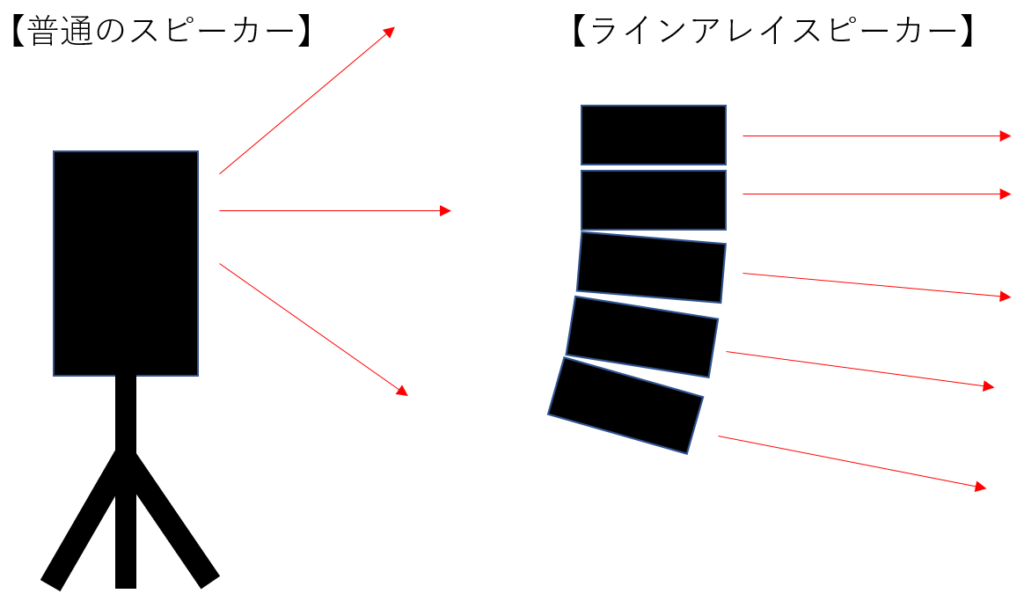

そして、コンサートなどの大型イベントではこのようなスピーカーを見たことがあると思います。「ラインアレイスピーカー」と呼ばれています。

ライン=線

アレイ=配列・整列 という意味です。

ラインアレイスピーカー=線上に並べられたスピーカーですね。

ようは一直線に並んだものになりますが、「並べただけかよ!」という単純なものではありません。

101や802などは、音はスピーカーから出ると縦方向にも横方向にも広がります。ステージの裃(かみしも)において、会場全体に声を届けますが、ラインアレイスピーカーは、音は縦方向には広がりません。

ラインアレイスピーカーは直線的に音が飛びます。

そのために1台では全体的に飛ばないため、複数台が角度を変えて全体に聞こえるように設置します。

普通のスピーカーは、「広く音が聞こえるけど、距離が少ない」

ラインアレイスピーカーは、「音は直線的だが、距離が飛ぶ」ということです。

そのため、広い会場や屋外では、ラインアレイスピーカーが複数台設置され、

「様々な角度で、遠くまで聞こえる」というベストな状態が作れます。

もちろん、そのためには、会場に合わせた最適な台数や角度を考える必要性があります。

音の流れで行くとケーブルとアンプの間に入ります。

様々な入力の音(声・楽器・音楽など)をスピーカーから出すためにミックスします。それが「ミキサー」と呼ばれるものです。

私達が現場で聞いている音は全て音響さんが “伝えたい音” に調整してくれたものです。アーティストや声優さんが持つ“素材”の素晴らしさをどのようにすればさらに良いものとして届けられるか。

常に音響さんは良いものを届けるべく、日々勉強しています。

拾った音を出せばいいものではありません。

素人では良い素材をダメにしてしまう場合もあります。

ちなみに音響さんが求められる知識というのは

・音の振幅、周波数

・音質、音色

・反響音、残存音 などの知識が必要になります。

また、「舞台機構調整技能士」などの国家資格もあります。

音響さんは様々な機械で、その状況、会場に合わせて最適な機材を選別し、様々な音の調整を行って、来場者にとって良い音を届けます。

「いい音を届けたい」という想いが音響さんにはあるんですね。

もちろん「いい音」という、とてもフワッとしたものをどのように作り上げるかは、その人の技術・感性というものが大きく影響してくると思いますが、まずは「音・音楽が好き」という単純な第一歩なのだと思います。

やっぱり「好き」を仕事にするというのは、非常に苦しいことかもしれませんが、それでも、やっぱり「好き」を仕事にするのは、楽しいことだと感じますね。

ぜひみなさんも、好きを仕事にしてみませんか?